- РУС

- ТАТ

Сформировалась в Аравии в VII в. Главные принципы ислама отражены в Коране и Сунне. Содержание ислама раскрывается в 5 столпах вероучения: 1) шахада — исповедание веры, единобожия (таухид) и признание пророческой миссии Мухаммада; 2) молитва (намаз); 3) пост (ураза); 4) налог (закят); 5) паломничество (хадж).

Преимущественное внимание в исламе уделялось обрядовым сторонам религиозной жизни, что в дальнейшем предопределило преобладающее развитие права по сравнению с догматикой. Основные направления — суннизм и шиизм. Общая численность мусульман в мире — около 1 млрд 200 млн человек (около 90% — сунниты).

Ислам в Поволжье

Распространение ислама в Поволжье произошло мирным путём. Можно выделить 2 главных фактора процесса исламизации региона: многолетние торгово-экономические и культурные взаимоотношения с Ираном, Кавказом и Средней Азией, которые в VII–VIII вв. стали составной частью формировавшейся исламской цивилизации, и деятельность мусульманских проповедников (первый фактор был определяющим).

Распространение религии шло в рамках сложившихся за долгие годы традиционных форм взаимоотношений между Волжской Булгарией и мусульманскими странами. Для булгар доисламский период характеризовался культом огня, солнца, воды, предков и т. д. Языческий пантеон богов венчался богом неба Тенгре, понятие о котором у татар впоследствии сохранилось в форме обращения к Аллаху. В процессе распространения ислама в обрядовую часть вошло немало местных доисламских обычаев, не противоречащих основным принципам ислама (гореф-гадат). Сохранившиеся до сих пор «святые места» (аулия кабере, аулия ташы, изге таш, изге зират и др.) также свидетельствуют о наличии элементов заимствования в мусульманских обычаях и обрядах. Ислам проник в Поволжье через Среднюю Азию, что обусловило принятие учений и традиций богословских школ этого региона, в т.ч. ханафитского мазхаба (см. Ханафиты).

В 922 г. ислам стал официальной религией Булгарского государства (см. Посольство багдадского халифа аль-Муктадира 921–923). Применение норм ханафитского мазхаба с его относительной терпимостью к инакомыслию и широким использованием доисламских обычаев и обрядов в тот период было скорее символом принадлежности к мусульманской цивилизации, чем повседневной юридической практикой.

В Золотой Орде политизированность и формально-структурная незавершённость религиозно-правовой сферы в исламе в какой-то степени напоминали ситуацию, существовавшую в булгарский период. Канонизация основных положений ведущих богословско-правовых школ (мазхабов), которая в исламском мире завершилась в XI в., в этом государстве, скорее всего, не произошла. Лишь при хане Узбеке (1312–1341), вступившем на престол язычником, была осуществлена полная исламизация, однако влияние старых верований сохранилось, причём не только среди простого населения, но и среди высшей аристократии, в т.ч. джучидов.

Укрепление позиций ислама и духовенства мусульманского завершилось образованием татарских ханств: Астраханского, Казанского, Крымского и др. В Среднем Поволжье только с образованием Казанского ханства были полностью признаны правовые приоритеты одного из мазхабов — ханафитского. В нём сформировалась сложная иерархия мусульманского духовенства, занимавшего почётное место в государстве. Глава духовенства, которого избирали только из сейидов, считался первым лицом в государстве после хана, он мог осуществлять руководство страной в моменты междуцарствия.

Ожесточённое сопротивление местного населения во время завоевания Казанского ханства имело ярко выраженный религиозный подтекст.

В 1555 г. в Казани была учреждена кафедра архиепископа для обращения жителей края, в первую очередь татар, в христианство. Царь Фёдор Иоаннович (1557–1598) издал указ, в соответствии с которым полагалось «все мечети пометать и вконец их извести». Господство христианской Руси и внедрение новых институтов управления воспринимались татарским населением как прямая угроза традиционному образу жизни, национальной культуре. В этот период заметно усилилась роль другой формы общественно-территориальные объединения — джиена.

Суфизм в Среднем Поволжье

В XVI–XVIII вв. среди татар значительно укрепило свои позиции мистико-аскетическое течение суфизм, почти одновременно с исламом проникшее в Среднее Поволжье с братствами Накшбандийя и Ясавийя. Суфизм играл роль фактора сплочения мусульманских общин в условиях внешней опасности и внутренней нестабильности. В татарской литературе возрождались традиции А.Ясави, который призывал противостоять злу окружающего мира внутренними ресурсами личности, её духовным богатством. Возможно, суфизм создавал также идеологическую базу крестьянских выступлений, обеспечивая их структурой, в рамках которой поддерживалась жёсткая дисциплина беспрекословного подчинения ученика-мюрида наставнику-ишану. Таким образом, суфизм частично заполнил идеологический, социально-политический вакуум, который образовался в татарском обществе в XVI–XVIII вв., сохраняя своё влияние в духовной жизни татар вплоть до начала XX в.

Крестьянские войны 1670–1671 гг. под руководством С.Т.Разина, 1773–1775 гг. под руководством Е.И.Пугачёва, в которых татары принимали активное участие, вынудили царское правительство внести определенные коррективы в национальную политику.

Ввдение веротерпимости в Российской империи

Указ Екатерины II от 1773 г. ввёл «начала» веротерпимости по отношению к другим вероисповеданиям, существовавшим в Российской империи, в т.ч. к исламу, на основе «принципа полной терпимости, насколько такая терпимость может согласовываться с интересами государственного порядка».

В 1788 г. по указу Екатерины II было создано Уфимское Духовное Магометанского закона Собрание (см. Центральное Духовное управление мусульман России и Европейских стран СНГ). Предполагалось, что оно будет контролировать деятельность татарского духовенства в интересах царизма. Возможно, в условиях традиционного мусульманского общества этот союз государства с духовенством стал бы эффективной формой воздействия на массовое сознание, однако в XVIII в. уже определились тенденции размывания средневековой целостности и замкнутости религиозного мировоззрения и усиления светских элементов в общественной мысли татар. Разрешение строить мечети привело к интенсивному строительству мечетей, открытию при них мектебов и медресе, формированию в конце XVIII– начале XIX вв. независимой от официальной идеологии системы народного образования. К 1889 г. на территории, находившейся в ведении Оренбургского Магометанского Духовного Собрания, на 4222 мусульманские общины с населением 5 млн человек имелось 7203 духовных лица (в т.ч. 60 ахунов, 2734 имам-хатиба, 2621 мударрис и др.), более 7 тыс. мечетей.

В Казанской губернии к 1917 г. было 1152 мечети, в которых служило 2648 мулл; в 1912 г. действовало 1088 школ, в которых обучалось около 83 тыс. учеников. Наиболее известны были медресе «Мухаммадия», «Касимия», «Марджания», «Халидия», «Усмания», «Гаффария»; из сельских — «Буби», Кшкарское медресе, в деревнях Корса, Ташкичу, Тунтер, Сатышево и др. В Казани было 12 медресе высшего типа, при них 24 средних и 13 начальных школ. Со временем эта система стала интеллектуальной базой для распространения новых идей и обновления социальной основы национально-освободительного движения среди татар. Начиная с XVIII в., наряду с формированием национальной системы образования, у татар появилось книгопечатание. До 1917 г. было издано около 10,3 тыс. книг тиражом до 73,9 млн экземпляров. Из них 19% составляли религиозные издания, около 30% — учебная литература. Периодическая печать на татарском языке появилась только в начале XX в. Тем не менее, до 1917 г. на территории России в разное время на татарском языке издавалось до 100 газет и журналов. Среди религиозных изданий наиболее значительными были журналы «Дин ва магишат», «ад-Дин ва аль-Адаб», газеты «аль-Галями аль-Ислами» и др. К началу XX в. в татарском обществе наметились новые тенденции, связанные с формированием джадидизма, в основе которого лежали стремления к нормам и институтам, обосновывавшим и гарантировавшим демократические принципы в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений.

Советский период

В советский период мусульмане практически лишились связи с религиозными организациями и официальной религиозной идеологией. К 1988 г. в ТАССР осталось 19 зарегистрированных мусульманских общин, которые пытались сохранить религиозную обрядность и не имели возможности для религиозного просвещения прихожан. Ислам сохранился на бытовом уровне, в меньшей степени подверженном влиянию официальной атеистической идеологии. При отсутствии системы религиозного образования, ограничении количества мечетей шёл процесс деинтеллектуализации ислама.

Период возрождения

В 1990-е гг. ислам в Татарстане переживал период возрождения. В 1992 г. было создано Духовное управление мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ). Одновременно появились первые мусульманские учебные заведения: от начальных курсов при мечетях, средне-специальных учебных заведений до высших. В настоящее время в Татарстане действуют 9 профессиональных мусульманских учебных заведений. В республике функционируют 986 мусульманских организаций, насчитывается 1014 мечетей (2004). Издаются мусульманские периодические издания: газеты «Иман» («Вера»), «Дин ва магишат» («Религия и жизнь»), «Ислам нуры» (г.Набережные Челны), журналы «Иман нуры» (Казань), действует мусульманские издательства.

Литература

Малов Е.А. О Татарских мечетях в России. К., 1868;

Коблов Я.Д. Религиозные обряды и обычаи татар-мусульман. К., 1908;

Валидов Д.Д. Очерк истории образованности и литературы татар (до революции 1917 г.). М.–П., 1923;

Горохов В.М. Реакционная школьная политика царизма в отношении татар Поволжья. К., 1941;

Материалы по истории Татарии. К., 1948. Вып. 1;

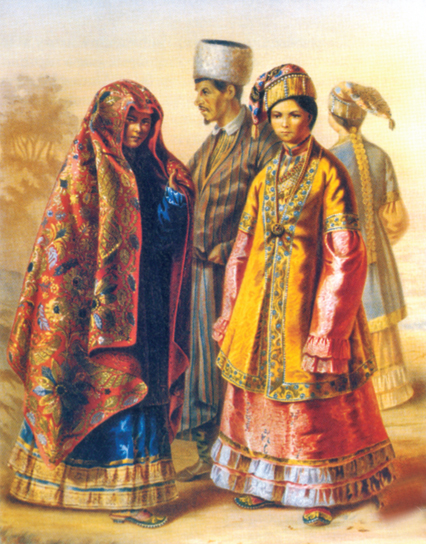

Татары Среднего Поволжья и Приуралья. М., 1967;

Давлетшин Г.М. Волжская Булгария: Духовная культура. К., 1990;

Ислам в татарском мире: история и современность. К., 1997;

Государственно-конфессиональные отношения в современном Татарстане. К., 2003;

Мухаметшин Р.М. Татары и ислам в XX веке. К., 2003;

Религии и религиозные объединения в Республике Татарстан. К., 2004;

Ислам: Энцикл. словарь. М., 1991;

Торваль И. Мусульманская цивилизация: Энцикл. словарь. М., 2001;

Islam in Post-Soviet Russia. L.–N.Y., 2003.